選ぶだけ、設定するだけ

で受講できる!

実施効果をとことん追求した

情報セキュリティ教育

SPC Leak Detectionは、

多くの企業・公共・文教のお客様で

ご利用いただいております。

情報セキュリティ教育の実施で、

このような問題はありませんか?

- 認証規格・業界ガイドラインで求められるセキュリティレベルや要件に対する教育準備に工数がかかる

- 最新の脅威やインシデントに関する研修ができていない

- 受講管理や効果測定に手間がかかる

- 多忙のために研修準備の負担が大きい

- 研修が形だけになっている

- 従業員や職員のアカウントの管理が

疎かになっている - その課題を

SPC Leak Detectionが

解決します!

対応規格・ガイドライン

SPC Leak Detectionは、

選ぶだけ・設定するだけで

各種認証規格・ガイドラインに対応した

情報セキュリティ教育を実施できます!

- JIPDEC

- Pマーク取得・更新向け教育方法

- ISMS

- 取得・更新向け教育方法

- 自工会・部工会

- セキュリティガイドライン

- FISC

- 金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準

- IPA

- 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン

- 総務省

- 地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン

- 文部科学省

- 教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン

- NII

- 高等教育機関の情報セキュリティ対策のためのサンプル規程集

- 厚生労働省

- 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

5つの特長

SPC Leak Detectionでできる

手間なく・効果的に・継続できる、

情報セキュリティ教育

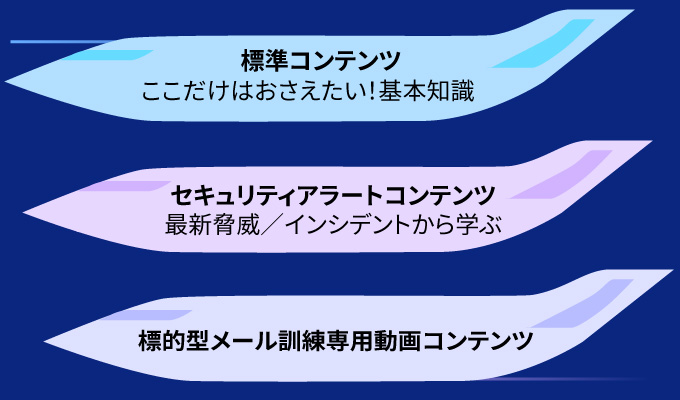

- 01基礎知識・最新脅威/インシデントの

教育コンテンツを毎月配信

- 02管理者は、研修で使用したい

教育コンテンツを選ぶだけ

- 03自組織独自の教育コンテンツも

作成可能

- 04受講状況・正答率・効果測定は

専用画面で一括管理

- 05[特許取得]漏洩アカウント

自動検知で不正アクセス防止

コースコンテンツ

年1、2回など自組織に適したタイミングで

総合的な情報セキュリティ教育を実施可能

<教育ケース>

- 新入社員・職員向け情報セキュリティの基礎の習得

- 全従業員・職員向け情報セキュリティリテラシー向上・維持・効果測定

- グローバル展開している企業での情報セキュリティ教育

- 大学での職員・教員・学生向け情報セキュリティ教育

- 標的型メール訓練後の教育

- Pマーク、ISMS認証事業者向け情報セキュリティ教育 等

標的型メール訓練

SPC 標的型メール訓練と組み合わせることで、

従業員・職員の情報セキュリティリテラシーを劇的に改善できます。

【連携機能】標的型メール訓練と、情報セキュリティ教育を

シームレスに実施可能

データ連携

標的型メール訓練の結果を、

SPC Leak Detectionに自動連携(連携可能サービス)

- SPC 標的型メール訓練

- KIS MailMon

情報セキュリティ教育を受講

標的型メール訓練の結果

(リンククリック、

フィッシングサイトでのデータ送信等)に応じた教育を自動で配信

統合レポート出力・活用

標的型メール訓練と情報セキュリティ教育の結果を統合したレポートを出力可能。

さらなるリテラシーレベル・実施効果の向上へ

特許取得:漏洩アカウント検知

特許取得の

SPC Leak Detection

漏洩アカウント自動検知機能で、

不正アクセスを未然に防止し、

アカウント管理意識を向上

-

01漏洩アカウント

自動検知組織ドメインのメールアドレスで成るIDとパスワードがセットになった漏洩アカウントを、自動で検知

-

02管理者・利用者

双方に自動アラート漏洩アカウント検知時は、管理者・アカウント利用者双方に自動でアラート通知

-

03Leak Check Center

危険度を一目で把握でき、いつ、どこで、どのパスワードが漏洩したかの確認、漏洩アカウント対応状況の管理が可能

※機能をOFFにすることも可能

※情報セキュリティ教育もここで実施

-

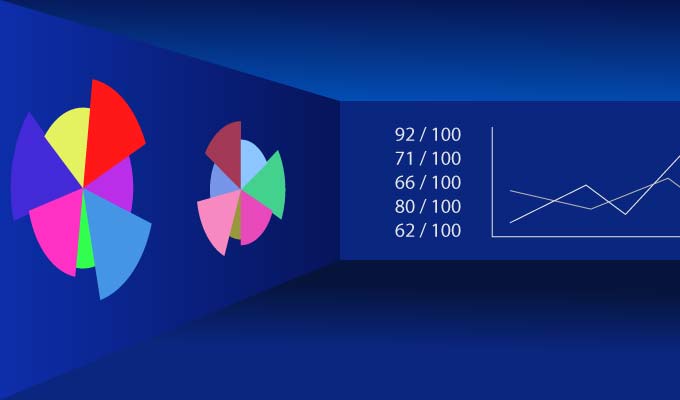

04管理画面で

漏洩・対応状況を一元管理漏洩アカウントの検索・閲覧・確認だけでなく、漏洩アカウント対象者の対応状況の確認、アラート通知が可能

-

05リスクを可視化する

レポート機能- アカウント漏洩の状況報告・分析業務の自動化

- 平時から有事まで、継続的に活かせるアカウント漏洩対策

- 外部機関に依拠しない、恒常的なセキュリティ分析に活用可能

価格

SPC Leak Detectionでは、リーズナブルに効果的な情報セキュリティ教育が可能です。

| 利用 対象 |

評価版 (教育機関以外) |

Academic Edition (教育機関限定) |

LG Edition (地方自治体限定) |

Standard Edition | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 価格(税別) | Free | Free (別途初期費用あり) |

月額10,000円~ | 月額150円/AC | ||

| 利用期間 | 1カ月 | 年間契約 | 年間契約 | 年間契約 | ||

| サポート窓口 | 担当営業 による対応 |

メールのみ | 電話・メール | 電話・メール | ||

| 管理者 | 情報セキュリティ教育機能 (セキュリティアドバイザリー機能) |

コンテンツ管理 | 〇 | - | - | 〇 |

| 用語集 | 〇 | - | - | 〇 | ||

| コンテンツ受講分析管理 | 〇 | - | - | 〇 | ||

| 利用者受講状況管理 | 〇 | - | - | 〇 | ||

| 利用者受講ログ管理 | 〇 | - | - | 〇 | ||

| コース管理 | 〇 | - | - | 〇 | ||

| コース受講状況管理 | 〇 | - | - | 〇 | ||

| 標的型メール訓練連携管理 | 〇 | - | - | 〇 | ||

| シングルサインオン機能 | SAML認証 | 〇 | - | - | 〇 | |

| Shibboleth認証 | 〇 | - | - | 〇 | ||

| 漏洩データ確認 | ダッシュボード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 漏洩アカウントチェック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 漏洩アカウントパスワード表示 | - | - | 〇 | 〇 | ||

| 漏洩情報一括ダウンロード | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||

| 利用者漏洩対応状況管理 | 〇 | - | - | 〇 | ||

| 操作ログ管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| レポート管理 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||

| アンケート | アンケート管理 | - | - | - | 〇 | |

| 管理機能 | テナント管理 (アクセス制御含む) |

〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| ドメイン管理 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||

| グループ管理 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||

| 利用者アカウント管理 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||

| 管理者アカウント管理 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||

| 通知機能 | 管理者へのお知らせ | 〇 | - | - | 〇 | |

| 通知履歴管理 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||

| 情報セキュリティ教育通知管理(利用者向け自動/手動) | 〇 | - | - | 〇 | ||

| 漏洩通知管理(管理者向け) | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||

| 漏洩通知管理(利用者向け自動/手動) | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||

| メールテンプレート管理 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||

| 送信サーバー管理 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||

| 利用者 | セキュリティ学習 | コースコンテンツ | 〇 | - | - | 〇 |

| セキュリティアドバイザリー機能 | 標準コンテンツ | 〇 | - | - | 〇 | |

| セキュリティアラートコンテンツ | 〇 | - | - | 〇 | ||

| その他テンプレートコンテンツ | 〇 | - | - | 〇 | ||

| 独自コンテンツ | 〇 | - | - | 〇 | ||

| 漏洩データ確認 | 漏洩アカウントチェック | 〇 | - | - | 〇 | |

| 漏洩アカウントパスワード表示 | 〇 | - | - | 〇 | ||

| 漏洩元表示 | 〇 | - | - | 〇 | ||

| 通知機能 | Web Push通知 | 〇 | - | - | 〇 | |

| 独自メールアドレス通知 | 〇 | - | - | 〇 | ||

| アンケート | アンケート | 〇 | - | - | 〇 | |

- 上記は税別金額となります。

- サービスの最低利用期間は12ヶ月となります。

- Academic Edition、LG Edition、Standard Editionは、別途初期費用50,000円が発生致します。

- Academic Editionは教育機関限定となります。

- LG Editionはアカウント数ではなく、自治体単位でのご提供になります。

- Standard Editionの最低契約アカウント数は100で、一部導入にも対応しております。また、10アカウント単位での追加が可能です。

- 利用者向け機能をご利用いただくには、SAML代理認証によるシングルサインオン連携が必須となります。環境をお持ちでない場合は、別途SSO連携オプションをご利用ください。

- 詳細は別途お問い合わせください。

お問い合わせ

セキュリティのエキスパートが、皆さまのセキュリティ課題を改善します。

サイバーセキュリティ、セキュリティトレーニング等の課題を改善するパートナーとして、

お気軽にご相談ください。

1ヶ月無償で教育コンテンツ、管理機能等をご評価いただけます。

1ヶ月無償で教育コンテンツ、管理機能等をご評価いただけます。 お見積をご依頼ください。販売パートナー様経由でのご発行も可能です。

お見積をご依頼ください。販売パートナー様経由でのご発行も可能です。 申請書・設定依頼書・注文書をご提出ください。

申請書・設定依頼書・注文書をご提出ください。 ソースポッドがお申込み関連書類を受領後、1週間程でご納品いたします。

ソースポッドがお申込み関連書類を受領後、1週間程でご納品いたします。